�����g����

�@�l�T�C�h����̋��^�̌n�̐V���(�e�����̈ʒu�Â���襂��̕ϓ�����ڂ̖��)���Ē��ʂ���]�����x���

(�����̌�������������d�v�ł��邪�A����������A���˂������Ă���̂́A�V�������^�̌n�ł���B)

�@�l�T�C�h(������T�C�h)�E�E�E�E�l���]���͂ǂ����ׂ����H�@�ǂ������ɔ��f���ׂ����H���������g���ɒ��ꂽ�̌n�́A���̓��e���s���m��s�����B

�@�@�@�@�@���猤���͂̔����(����)�̎d��(�\�͂Ǝd���ʥ����)���A�����ɁA�Љ�I�Ɍ��đÓ��Ȑ����Ŏ��I�ʓI�ɕ]�����邩�B

�K��������ł������قǁA��w�͊��������A�����ȕ]�����s����w�ɑ��鋳��(���猤����)�̕]���͍��܂�A�D�ꂽ�������W�܂�\���������A�D�ꂽ������������������������Ίw���ɂ��D�e����^���A�w���̎������サ�A���w�ґ��Ǝ҂��S�̂Ƃ��Ă悭�Ȃ�A�����I�ɑ�w�̎Љ�I�]���͂�����ł��낤�B

���������p���͂��邩�H

���ǂ̔������e�́A������������Ă��飂Ƃ��A����܂łǂ���ł͂Ȃ���A�u����܂ł̉E���オ��ł͂Ȃ��v�Ƃ��������̂ŁA���܂�ɂ���ʓI�ł���A�{�w���ǂ̂悤�ɂ��Ĕ��W�����悤���Ƃ������O�́A���ꂽ���^�̌n�Ƃ��̂���܂ł̐�������́A�����Ȃ�[1]�B

�͂��߂���A��w�\�Z���팸���邱�Ƃ��������߂Ă����(�s���ǂ̒����v��ł����Ȃ��Ă���Ƃ����)�A��w�̑S�̂̋�C��������͕̂K�R�B����C�͊���A����͊���́A���������o�c�T�C�h�̎p���Ƃ��W����ł��낤�B

�Љ�I�ɓK���ȋ��^���āA������ׂ������w��z�u����A�����w�̏[���A���Ɛт̑����I������B�����A���̌����͉^�c��t�����o���s(�s�����ǥ�s�c��)�ɐ������đ��z���������A�Ƃ�����{�p�����{��������̎����łȂ���Ȃ�Ȃ����낤�B

�����T�C�h(�����T�C�h)�E�E�E�E����̋���ͥ�����ͥ�Љ�v�������ǂ̂悤�ɁA���m�E�K���ɁA�Љ�I�Ó����������āA�����I�ɓ����ɁA�v���[���e�[�V�������邩�H�E�E�E�E�g�����ł����̖{�i�I�Ȑ�����p�����������\�z���Ă����K�v������B���s�w���ɂ����ċ�����@�\��~��Ԃɂ���A������ɂ��R�c���͕s�\�Ȏ���܂��āB

---------------------------------------�@

��ʖ��Ԋ�ƂƓ������A��w�ɂ����Ă��A�J�g�W�̊�{�́A�����ɂ�����������ł���A���������̌����ł���A���̕s�f�̒Nj��ł��낤�B

�����J�����������(�����̌n�ɂ͘J���ł��Ȃ��Ȃ�����̐����Ɋւ��镔���A�ސE���܂ł��܂߂����������ƂȂ�B�X�̋����̘J���̃��`�x�[�V�����ƊW���鏔���^����)

����ꋳ�猤���́����ꋋ�^�(���^�ɂ͑ސE���܂Ŋ܂߂čl����K�v������)

���������͂̒i�K�I�Ⴂ���Ή����鋋�^�̌n����Ó��Ȃ̊i���

������E����������������̊e�E���i�K�E�i�����Ή����鋋�^�̌n����̑Ó��Ȋi���

�����������̐H���ׂ��炸�[2]

���́A����ŁA�@�l�T�C�h�ɂ�鋳�猤���͕]���̊��V�X�e����K������������傳

�@�@�@�@�����ŁA�����T�C�h�ɂ��݂�����̋��猤���͂Ƃ��̔�������ʂ̑����I�œK�����������ȃv���[���e�[�V����

�����������Ƃ��l�����̑f��(��̓I�Ȗ͍���)���A

���X�؍P�j�ꎓ��B���E�n�ӏs�w��w�����̐l���]���V�X�e���x�����o�ώЁA2006�N(2007�N1���A��2���ɂ܂Ƃ߂��Ă���B

�{���̕Ҏ҂̈�l�Aꎓ��B�����́A�{�w�����ł���A�܂��A���M�҂̈�l��d�{�������́A���J��w�����ŁA��w�]���w���̑n�ݎ҂̈�l(���݁A�����E��������)�ł���B

�����_���́A�����[�����̂������B

�{�������ʓǂ���A��w�����̕]���Ƃ͉����A��w�������ǂ̂悤�ȏ��|�C���g�ŕ]�����ׂ����A���̖͍��Ɠ��B�_���킩��B

����̖{�w�̐l���]���̂�������l���Ă�����ŁA���������āA�J�g���̂��߂̂������䥑f�ނƂ��āA�L�v�ȏ����ł��낤�B

----------------------------

���X�؍P�j�ꎓ��B���E�n�ӏs�w��w�����̐l���]���V�X�e���x

��1�� ���X�؍P�j�E�E�E�u��w���v�Ƌ����l���]���V�X�e���v�E�E�E�X������w�̋����A�����Č��݂͊w���Ƃ��āA�l���]�����x�𗧂��グ�Ă������O�ƌo������тƖ��_���A�킩��₷���q�ׂ��Ă���B�X������w�́A��w�����C���@�Ɋ�Â��C������S�����ɓK�p���Ă���悤�ł���(�]���Ɋւ����̓I�����́A7�͂ōs���Ă���)

�V�ݑ�w�ł���A�P�Ȃ̑�w�ł���A�l���]���������w���̑��l�ȗ��j�̂����w�Ƃ͈���āA���Ȃ肷������Ɛ��x�v���ł����̂ł��낤�B

������̐l���]����K���ɍs�����Ƃ̈Ӌ`�Ƃ��̕K�v���ɂ��ģ�̍��X�؎��̎h���I�Ȍ������A�q�ׂ��Ă���B�u��������v(���̌`�[��)�ɑ���ᔻ����ɂ͌��z�Ȃ��̂�����B�����A��L���p�ӏ����܂߁A���̊�{�p�����{���O�ɁA�����J����������ࣂ̌����I�K�p�Ƃ����p�x����A�������镔�������Ȃ肠��B�������A��C��������ʂ����Ăǂ��܂œK���ɋ@�\���Ă��邩�A�����K�v���낤�B

�ȉ��A��̔���

�E ����������ƣ�Ə̂���频壐搶�����Ɠ��ȓ���̊፷���ł����Ċw���O�Ŏ���������邨���炩�Ȏ��㣂́A�߂��������B

�E �u��w�ɂƂ��Ă̖��́A��������s�ꋣ���̂Ȃ��Ő����c�邽�߂ɁA�������������đ�w�̐헪�I�o�c��W�J���邱�ƁE�E�E���̑�����������傫�Ȑ���v���̈���A���Ȃ�ʎ��Z�̋��E���̖������A�����A��R�A�͂ł������B����͋�̓I�ɂ́A��w�̌o�c���ɂ܂Ś{�����邱�Ƃ̂ł�����{�̑�w�̓`���I�ȋ�������A��w���v�Ɋւ��鋳����ł̋c�_�̒�Ɗɖ����A�ӎv���茠���ɔ����ӔC�̉���ł������B�v�E�E�E�E�E�E�E�����̍������A������ɂ���Ƃ���_�ŁA��ʓI�B

�{�w�̎���ɑ����Ă����A�����Ȃ��Ƃ���w�\�Z�Ȃǂ́A�w����̋K��ɂ�������炸�A��x���R�c���ꂽ���Ƃ͂Ȃ��B�܂�A�o�c�̖�肩�狳���̓V���b�g�A�E�g����Ă����̂ł���B�o�c�Ɋւ���ӔC����ԓx�����Ȃ���Ԃ��A���{�̈��|�I��w�̎���ł͂Ȃ��������H�@�����������ȂǑ�w�g�D�Ɍo�c�ӔC��^���Ă��Ȃ��������Ƃ���肾�����Ƃ�������B�u��w�̎����v�Ƃ͂����Ȃ���A�u�����͂Ȃ������v�̂����Ԃ��낤�B�����炱���A��w�̎����ɂ������\�Z�Ǘ��̏d�v�����A���@�I�Ȗ��Ƃ��Ďw�E���ꂽ�̂ł��낤�B���������̏ꍇ�ł��A�\�Z�̍���ɂ����Ăł͂Ȃ��A�P�Ȃ�Ǘ��ɂƂǂ܂��Ă����B�{���A�Ɨ��s���@�l���ɂ���ĒB�����ׂ��́A��w�̐^�̈Ӗ��ł̎���������E�����ł��낤���A���Ԃ́A�ނ���t�ɂȂ��Ă���Ƃ�������B

�E ������ɖ��͓I�ȋ���T�[�r�X����邩�A��w�̃r�W�l�X���A�헪�I�}�[�P�e�B���O�̓W�J�A����̎��I���P����w�o�c�̗v���ƂȂ����B�

�@

�E �u�����ɂ悢����T�[�r�X�������I�ɒ��Ă��邩�A��w��O��I�Ƀr�W�l�X�����A�}�[�P�e�B���O���s�����A��w�������c��̂͂��ꂵ���Ȃ��B�v

�E �u��w����̎s�ꉻ�H���̂Ȃ��ŁA����ɒ�R���Ďs��Q���̊�b�����A�܂�A����T�[�r�X�̃C�m�x�[�V�������������A�ڋq�͎�ꂸ�A�E�E�E�E�v

�E �u��w�Ƃ����g�D�ɂ�����o�c�@�\�A�o�c��́A�o�c�ӔC�̞B�����Ɣ����E�E�E�E�v�E�E�E���̍��{�I���v���K�v�Ȃ��Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�������A���̉ӏ��́A���B

�E ��g�D�ێ��̂��߂ɕs���ȃ}�l�W�����g�@�\�����݂��飂̂́A����������O�ł��邪�A��}�l�W�����g�@�\�͖{���A�g�D�ړI�ɍ����I�ɍ쓮���邩��A�g�D�ɏ�������l�����A�Ƃ�킯���E���̌l�I�ړI��S��A���l�ς��g�D�Ƃ��Ă̖ړI�Ɖ��l�ς�D�悷��B���̈Ӗ��ŁA�}�l�W�����g�͖{���I�ɗ}���I�ł��飂ƁB

���[���b�p�����̂悤�ȑs��Ȏ��݂ɂ����āA�}�l�W�����g�@�\��EU�{���Ƃ��̏��g�D�ɂ���Ɠ����ɁA��������27�J���̏����{�ɂ�����B�����ŒNj�����Ă���̂́A����l���̓�����ł���A�����`�I�����������Ɏ������邩�ɍאS�̒��ӂ��Ă���B

�u�g�D�͖{���I�ɗ}���I�v���ȂǂƂ������͓I�����I��Ӊ��B�I�X�^���X��O�ʂɌf����AEU�Ȃǂ͂������ܕ���ł��낤�B����́A���A�Ȃǂ̏��@�֥���g�D�ɂ��Ă����l�ł��낤�B

���E�̒��ōō��x�ɁA�܂��L�͂Ȓn�楐l�Ԃɉe���͂����g�D��g�D�̂ɂ����ẮA�g�D�͢�{���I�ɗ}���I����ȂǂƂ������Ƃ́A������Ȃ��B

�����`�I�ȓ����̎����̓x�����ɂ����āA��}����̓x�����͌�������B�܂��ɂ��̑��݊W�������A���{�I�ɏd�v�ł��낤�B�D�ꂽ���т��グ�Ă��閯�Ԋ�Ƃł��A��}�l�W�����g�͖{���I�ɗ}���I��Ƃ����Ă��ẮA����A���������Ƃ����Ј��S�̂̊��͂̔����͂Ȃ��ł��낤�B

���̉ӏ����A��w�������@�\�s�S�Ɋׂꂽ���Q�����āA�����̍����������屢����ɂ���Ƃ���_�ŁA��ʓI�ł���A����������B�w������w���������I��̂Ƃ��ċ@�\�����Ȃ������̂́A���Ƃ��A�\�Z���Ȃǂ��D���Ă������ƂƂ��W����ƌ���ׂ����낤�B�w���Ȃǂ��A���w�o�c�w��ł͂Ȃ������A���̌������ނ����肾�낤�B

�E ���w�����Ƃ��������`�̎葱���ɂ���đI�o�����w������w���Ƃ�����w�o�c�w���A�o�c�\�͂ɂ���Ăł͂Ȃ��A�N������Ɗw�����͓����̌��ʂɂ���đI�o����邾���ł����āA��w�o�c��������̕ېg�ɋ��X�Ƃ���悤�ɂȂ�B��E�E�E����{�̑�w��ʖڂɂ����̂́A�c�O�Ȃ��狳����ł���A�������g�ł��飁E�E�E�E�E���̌�������ۂ����݂��Ȃ������Ƃ����̂ł͂Ȃ�(���⎄�����̌��ۥ���Q���Ԃ��Ɍ��Ă�����)�A���̖��̌�������������w������⢋����ɂ���Ƃ���̂́A���̖{�������Ⴆ�Ă���Ǝv����B���������A���w������⢋����̌����́A���Ɍ��肳��Ă����A��������w�𒆐S�ɁA�o�c�\�͂Ȃǖ����V�X�e���Ƃ͂Ȃ��Ă��Ȃ������A�Ƃ������Ƃ����R���鎖���ł��낤�B�@

��w�����̐l���]���ɂ���

�E ����Ɉߒ������q�ׂĂ����悤�ɣ(�m����)�u���{�̑�w�͋}���Ȏs�ꉻ�ɔ����Ȃ���A�����ɂ͑g�D�����I�ɁA�g�D�^�c�@�\�̗����x��Ƌ��E�����g��ނ炪�g�D���鋳�E���g���̔�s��I�ōd���I�Ȉӎ��ɉՂ܂�Ă���v�ƁB�E�E�E�E�����ł��A����Ɉߒ����Ȃ���B

�������A���݁A�������ɂ��Ă��A�X�g���C�L����^���邱�Ƃ����ɂȂ��Ă���悤�ɁA���������A�������ɑ��ĘJ����{����^���Ă��Ȃ��������{�̗��j���ǂ̂悤�Ɍ���̂��H�J���͔����̎�̂Ƃ��āA�����̗��ꂩ��A���R�ɍs�����錠���͂������̂��H���������A�o�c�I���o�����悤�ȃV�X�e���ɂȂ��Ă����̂��H���߂��ꂽ���Ƃ������فX�Ə]���ɂ�邱�Ƃ������A�g�D�����Ƃ��Ģ�}���I��ɉ����t�����Ă����̂ł͂Ȃ����H�@��������w�̋����g���Ɋւ��Ă��������Ƃ�������̂ł͂Ȃ����H

�Ɨ��s���@�l���ɂ��A�����g�����A�J���@��̎�̂ƂȂ����B�܂��ɂ��̌��݂����A�������A��̓I�Ɍo�c�̖��ɊS�������A�܂��������Ă��������Ƌ@�\���@�I�ɔF�߂�ꂽ�Ƃ������Ƃł͂Ȃ����H

�������^�����ď��߂ĐӔC����������A�Ƃ����̂́A���X�؎��̖{���ł��咣����Ă��邱�Ƃł͂Ȃ����B

�E �u�����ƐE���A�����Čo�c�҂̂��ꂼ��̒S���@�\�Ɍ������������ƐӔC���t�^�����ׂ��ł���B�}�l�W�����g�̌������炷��A�ӔC�̂Ȃ������ƌ����̂Ȃ��ӔC�͔F�߂��Ȃ��v�Ǝ咣���Ă���ł͂Ȃ����B

���L�̓_�́A���ׂĂ̏��i(����)�ɊѓO���錴���ł���A�����Ɣ�����̕s�f�̃`�F�b�N����������̓K���������������������K�v�Ƃ������n����A���R�̂��Ƃł���B

�E �u��w�̎s�ꉻ���x���ɐi�s����Ȃ��ŁA��w�g�D�����̐헪�I�v���͋���T�[�r�X�̕s�f�̉��v�ł���B���̂��߂ɂ́A�J���L�������Ƃ�������T�[�r�X�̃��j���[���������ƌo�c�������ꂼ��₦���`�F�b�N����Ɠ����ɁA���Ƃ�S�����鋳���̔\�͂��������ƌo�c�ґ������ꂼ��`�F�b�N����K�v������B�v

����葤�ɋ��߂��邱�ƥ����K�ȑΉ��ւ̔��f�́H

�E ��������Ƃ��ẮA�����e���̋��猤���\�͂����コ���A�w���̎��Ɩ����x�����߁A���ݓI�Ȍڋq�ł������U�����邽�߂ɁAFD��̌n�I���p���I�ɍs���Ȃ��ŁA������e�⋳����@�ɂ��Ă̋����̑��ݔᔻ�Ƒ��ݕ]�����s����ׂ��ł���B

�����葤�ɋ��߂��邱��:�����̓K�����i���̊ϓ_���炷��A�u����J������������v�����̎����ւ̓w�́j�@

�E �u��w�o�c���Ƃ��ẮA���猤���ɔM�S�ȋ�����g�D�l�Ƃ��Ă̍v���w�͂ɕ邽�߂ɁA�X�̋����̋��祌�������ł̎��сA�w���s���ւ̋��͂ƍv���̓x�����A�n��Љ�ւ̍v���x�𑪒肵�A���̌��ʂ�l�������ɔ��f�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�E�E�E�E���̂����A�u�w���s���ւ̋��͂ƍv���̓x�����v�́A�Ǘ��E�蓖�ĂƂ������m�ȑΉ��ŁA�����Ɏx�����Ă��Ă���B����ɔ����āA����⌤���Ɋւ��ẮA������ׂ��]��(�Ή�)����Ȃ������A������ׂ��z���͂Ȃ������A�Ƃ����̂������̑�w�̎���ł͂Ȃ����H�@�Ǘ��E�蓖�āA�Ǘ��E�Ɋ֘A�����X��(���Ƃ��ΐl�����)�����E���v��։v�A���ꂪ��w�����߂ɂ����Ƃ������ʂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B���Ȃ킿�A�Ǘ��E�ɔ����u���́v(���v)�̖�萫�ł���B���ꂪ�A��X�̢�}����ƌ��т��B���{�̑�w�̃}�l�W�����g����{���I�ɗ}���I��ł��������Ƃ��A���肾�Ƃ������ƂɂȂ�B

���祌����Ƃ�������w�̋���T�[�r�X�Ɍ���I�ȑ��ʂ̓K���ȕ]���ƑΉ��̕K�v��

�E �u�w�͂��Ă����Ȃ��Ă��A���т��グ�Ă��グ�Ȃ��Ă������������Ƃ����̂ł́A���E���̋ΘJ�ӗ~�����N�ł���킯���Ȃ��B�v

�@�@�@�@�@�@�@�K���ȏ����̕K�v���͔F�߂邪�A���ꂪ�����ɔC�����ƌ��т����H[3]�@

�E ������A�K�v�Ȃ̂́A������`�Ɋ�Â��l�������ł͂Ȃ��A�w�͂Ɍ������ď������������`�ł���B�q�ϓI�ɑ��肳�ꂽ���тɊ�Â������ȏ������x�A���R�Ƒ��݂���X�l�̔\�͊i�����x�[�X�ɂ��āA��w�Ƌ��E���Ƃ̊Ԃł̌ʓI�ȘJ���_��̒����A�����Ĉ����Ԃ��Ƃ̌_��X���Ƃ����C�����̓������A�L�\�ňӗ~�I�ȋ��E���̃��`�x�[�V�����������������߁A���i���̋���T�[�r�X�̒��\�Ƃ���悤�ɂȂ�B��E�E�E���ۂ́H�@���́H

�@�@�@�@�@�@�@���L�̓_�A���t�̏�ł͓����B�܂��ɁA���L�̂��Ƃ������ł���A���炵���B�ڕW�Ƃ��ĒNj����ׂ����Ƃ��낤�B

�E �u��w�Ƃ����ǂ��A���C�́A���\�őӑĂȋ��E����������ނ��Ƃ́A���Ƃ������I�ɗ]�T�������Ă��ł��Ȃ����A�܂����ׂ��ł͂Ȃ��B����͑g�D�Ƃ��Ă̐��`�ɔ�����B���̂悤�Ȍo�c�w�͂������A�����̑�w�o�c�ɋ��߂��Ă���̂ł���B�q�ϓI�Ȑl���]���V�X�e�����m�����A�����Ȑl���������x�����邱�Ƃɂ���āA��w�Ƃ����E��𖾂邭�y�������́A���E���e�������𑶕��ɔ����ł���Ƃ���A�����Ő^�ʖڂȐl�������Ƃ���ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v�E�E�E�E�E�X������w�́A�����Ȃ��Ă��邩�H�u���C�́A���\�őӑĂȋ��E���v�Ƃ����̂́A���t�Ō����̂͊ȒP�����A���ۂɂǂ̂悤�Ȋ�ŁA�N�����f����̂��B�����ŁA���܂��܂̖�肪�������Ă������ł���B

�@

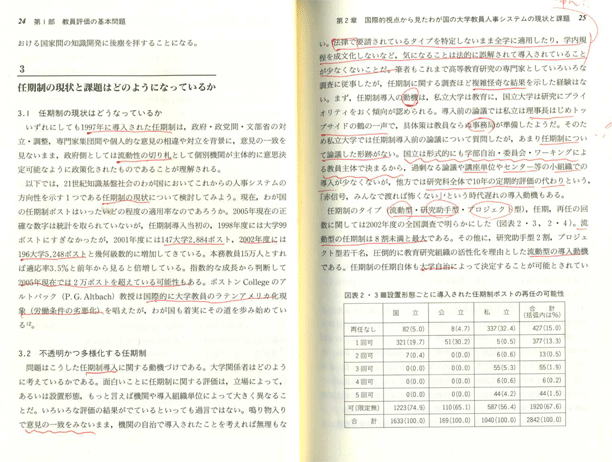

��2�� ���ۓI���_���猩���킪���̑�w�����l���V�X�e���̌���Ɖۑ��E�E�E�E�R����(�L����w�������猤���J���Z���^�[����)

��2�͂́A��1�͂���������C����������萫�����ۓI��r�̂Ȃ��Ŗ��炩�ɂ��Ă���B

�A�����J�̂悤�ȔC��������e�j���A���ւ̈ڍs�ȂǁA���x�v���K�v�Ȃ��Ƃ��������Ă���B

�킪���ɂ�����C�������A�����ɑ��l�ł��邩�A������w�ɂ�����C�������A���ۂɂ́A�ĔC������ƂȂ��Ă���A���̈Ӗ��ł́A�C�����Ƃ����Ă��������犈���̒���_���̂��߂̊��ԁA�Ƃ������炢�̈ʒu�Â��ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�������Ă���B

������ɂ���A�����[���_���ł���B

��4�́@��w�ɂ����鋳���]���V�X�e���̂���ׂ��p�|�����w�ɂ����鋳���l�]���V�X�e���̍\�z�o������w���Ɓ|�@�E�E�E�n�Ӑ���(�����A���w���A���݂͋��s��w����)

��w���A��V�����m�̑n���(����)�Ƃ�����{�I�g���������Ă��邱�Ƃ���A�Ƒn�����Ԃ��悤�ȕ]���V�X�e���ł����Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ��A���낢��̊p�x����_�����Ă���B

�Ƒn���Ƌ�����s�ꌴ���Ƃ��A�K�������������Ȃ����ƁA����A�t�ł������邱�Ƃ����������B�u�V�����m�̑n���ɂ́A�Ƒn�I�Ȋ�������ނ��Ƃ��ł��d�v�ŁA��������͉����V�������̂͐��܂�Ȃ��v�ƁB

�܂��A��w�̎g���̂�����̒����A��m�̑̌n���ƌp������(����)��ɂ���Ƃ���B�@���������̋��炱���́A����߂Ď��Ԃ̂�������̂ł��邱�ƁA�Z���I���ʂ������邱�Ƃɖ����ɂȂ��Ă͂����Ȃ����ƁA�����������B

��w�ɂ����鋳���̢���磊����̕]���ɓ������ẮA���ɐT�d�ȃX�^���X�����߂���A�Ƃ������Ƃł�����B�u���犈���́A�l�̐����̉ߒ��ɂ��킹�āA�Љ�̒��ł���グ��ꂽ�R���Z���T�X�����X�ɏK�����Ă������̂ł���B���̂��߁A���̏K���X�s�[�h�͊ɂ₩�Ȃ��̂ɂȂ炴��Ȃ��B���̏K���ɕK�v�Ȏ��Ԃ́A�q�g�̈ꐶ�̎��Ԃ��傫���ς��Ȃ�����A������傫���ς��Ȃ��ł���B�ܘ_�A�Ȋw�Z�p�J���ȊO�̐l���Ȋw��|�p�Ȃǂ̗̈�ɂ�����m(����)�̑n���Ɋւ��銈���̃X�s�[�h�́A����Ɠ����悤�Ƀq�g�̐����X�s�[�h���čs������̂ł͂Ȃ��v�ƁB

���w�ɉۂ���ꂽ�����ƌ�����Ƃ����g���́A���̖ړI���ʂ������߂Ɍ��Ⴂ�̎��Ԃ��K�v�ł���Ƃ����_�ŁA�o�ϊ����̖ړI�Ƒ傫���قȂ���̂ł͂Ȃ��낤���B��E�E�E�E�o�ϓI�Ȏs�ꋣ�������`�̑�w�ւ̒��ړI�Z���ւ̔ᔻ�B

��o�Ϗ�Ԃɍ��킹���g��w�̂�����h���c�_����邱�Ƃɂ���đ�w���v�̏d�v�Ȗ{�����������Ă���Ǝv���ĂȂ�Ȃ��B�

M.�X�R�b�g��y�b�N�E�E�E���̒��ɑ��݂���푈�Ȃǂ̈��̍����́A���ׂČl�́u�m�I�ӑĂƕa�I�i���V�Y���v�ł���ƁB

�u�Ƃ�����A�l�Ԃ́A�m�I�ӑĂ�a�I�i���V�Y���Ɋׂ�A�_���I�Ȏv�l��������Ă��܂������ł���B�����ɑӑĂ͂Ȃ����H�i���V�Y���͂Ȃ����H�@�Ɛ₦�����Ȃ��A����ɂ���Ď��ȏ��邱�Ƃ��l�Ԉ�l��l�̐ӔC���Ƃ������ƂɋC�Â��K�v������B

�@�����������ƂɋC�Â����邽�߂́w����x�����ɏd�v�ł���B�����āA���̂��߂̋���͕������l�ςłȂ���Ă͂Ȃ炸�A���l�ȉ��l�ς�����肢��̉��łȂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��w�́A�����������炪�s����ׂ��g�D�ł���B���̂��߂ɁA���܂��܂ȉ��l�ς������ł��A���A�����������������͂̂��܂��܂ȗv���ɂ���ėe�Ղɉ��悤�ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̂��߁A��w�ł͎��含�Ǝ�����������˂Ȃ�Ȃ��B

�@���̂��Ƃ́A��w�̍\�����ɂ����Ă͂܂錴���ł���B���奎��������g�D�łȂ���Ȃ�Ȃ���w�̋����́A���̑��݉��l�����͂̂��܂��܂ȗv���ō��E�������̂ł͂Ȃ��A�K�R�I�Ɏ������g�ŏ�Ɍ��������ȕ]�����s�����Ȃ𗥂���K�v������B���������l������A���́A�����]���͌l�̎��ȕ]���ɐs����Ǝv���B�v

�����w�ɂ����鋳���]���V�X�e���̎��ۂ̉�����A�L�v�ł���B

--------------------�@

��5�́@��w�n���Ƌ����]���E�E�E�E�E�E�E�E�d�{����(���J��w�o�c�w��)

�@

�@������]���̂���l�͑�w�̑n�����j�ɂȂ���

�u�]������т��̐��x�́A�]���Ɋւ��铖���ґ��݂̑��l�Ȃ���襎��݂̒��Œ~�ς���Ďn�߂Č��ʓI�ɋ@�\������̂ƌ�����B���̂��߂̕]���Ƃ��̐��x�̂���l(���@�_)�́A���Ă̂悤��100�N�ȏ�̌��݂̂�����j�������Ƃ����߂��邪�A���{�̕]�����@�_�Ɋւ���c�_�́A���A�n�܂�������ł���B�v

���O�ҕ]�����x�̖@�I�`����(2004�N4��1��)�ȑO�ł��A��w�̋���A�����A�Ǘ��^�c�A�Љ�I�v���Ɋւ��]���͍s���Ă����B����́A����܂ł̕]���̂���l���A��ϓI�A�ꌳ�I�A�o�ϓI�ł͂Ȃ��A�����ɋq�ϓI�A�����I�A�Љ�I�Ɏ��{���Ă�����������Ă���B�܂��A�����̉ۑ�́A�Z���ԂŒB���������̂ł͂Ȃ��A�����N���������Ē~�ς��Ă����Ƃ����S�\���ł����āA�����ɑ�w�l��l��l���]�������Ɏ�̓I�Ɋւ���Ă����̂��ł���B����ɁA�w�����ƁA�w�Ȃ��邢�͊w�╪�삲�Ƃɂ����ċq�ϓI�A�����I�A�Љ�I�ȕ]���V�X�e�����\�z���邱�Ƃ����߂��Ă���B�

�u�]���V�X�e���̍\�z�́A�]���Ɋւ��l�X�̊W���̍\�z�������Ă��Ƃ�����̂ł���B����́A�������m�A�����ƐE���A�����Ɗw���A�����ƎЉ�ȂǂƂ��������l�ő����I�ȊW���̍\�z�ł���B�w�]�����邱�Ɓx�Ɓw�]������邱�Ɓx�̊W�����A����I�ł�������}���I�ł�������Ƃ������]������a�O���ꂽ�W���ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�܂��A���l�Ƃ����`������������s���A����ɐl�i����Ƃ����������I���������]������Ƃ������]�|���N�����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�]���̂���l�͕]���ɊW����l�X�̎�̓I�ȉc�݂̏�Œz�����W���̂���l�ł���B�v

�C�M���X�ɂ�������I�C�����ʂ����]���҂��]�������E�E�E�E

�@�����(selflessness)��@

�A�u����(integrity)�v�A

�B�u�q��(objectivity)�v

�C�u�����ӔC(accountability)�v

�D�u���J�iopenness�j�v

�E�u�����ihonesty�j�v

�F����[�_�[�V�b�v(leadership)�

����ꂼ��̕]���̕��@��Z�p(����l)�́A����E�����B�X�|�[�c�A�ƒ�̓������`������̂ł���B�X�|�[�c�̐R���ɂ�锻��(�]��)�����ƁA�X�|�[�c���̂��̂�j���邱�Ƃɂ��Ȃ肩�˂Ȃ��̂Ɠ��l�A����E�����]�������Ƒ�w��j���邱�ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B�R���̓��[���u�b�N�ɏ]���ĕ]���������Ƃ������P���ȉc�݂ł͂Ȃ��B���Y�X�|�[�c�Ɋւ���[�������A���̗��j�A�Љ�I�Ȉʒu������Ȃǂ̗��������߂���B����̓X�|�[�c�]���w�ł���B�]���́A�]����̂ƕ]���ΏہA���̑��݂��Ȃ��]�����@�Ƌٖ��ɂȂ����Ă���B���祌������̂��̂Ƌ���]���E�����]���͂��������s���̊W�ł���ȏ�A�����������]���ɐϋɓI�Ɏ��g�ނ͓̂��R�ł���B���Y�w��̗��j�I��Љ�I�ʒu���ł��������Ă���͓̂��Y�w��̓�����(����ҥ������)������ł���B�

�@�s�A�������[�̕K�v����s�����E�E�E�E���܂��܂Ȏ����ŁB

�ȉ��A���������B

�P�D�W���Ƃ��Ă̋����]��

�P�D�P���ƃA���P�[�g�Ɍ���W���@(�w���̎��Ƃ̎~�ߕ����ǂ��c�����邩)

�J���t�H���j�A��w�o�[�N���C�Z(1959�N�����{)���7�̋����]���

�@ ���ȖڂɊւ���\�͂��\�S�ɔ����Ă��邱�ƁB

�A ��U����ɂ����Ă���܂ʐi���𐋂��Ă��邱�ƁB

�B ���Ƃ̍ޗ���g�D�����A������킩��₷������\�͂������Ă��邱�ƁB

�C ����Ȗڂ̎��Ƒ�����̒m���Ƃ̊֘A�����w���ɂ킩�点��\�͂������Ă��邱�ƁB

�D �w�K�E�����ߒ��ɂ����āA�w���̈ӗ~���������Ă�ƂƂ��ɁA���t����M�������Ă��邱�ƁB

�E ����i�K�̊w���ɂ͍D��S���N�������A�i�w���ɂ͑n���I�ȕw�����Ȃ����\�͂������Ă��邱�ƁB

�F �w���ɑ���K�C�_���X�⏕�������ɔM�S�ɂ�������Ă��邱�ƁB

�w���ɔz�z���ĉ��������̓I�Ȣ���ƕ]���V�[�g�(5�i�K�]��)

�@�@�V�[�g�T�̢���Ƃ̓��e����@��ł̂U����10�̍��ڂł́A

�@�@������ɐ������Ă���飁A��悭���������Ă��飁A�u�S�̂����݂₷���A�܂Ƃ܂����u�`������v�A��d�v�ȓ_�����܂��v�Ă���飁A���Ƃ̎��ƂɖړI���͂�����Ǝ����Ă���飂Ƃ����ݖ₪�o����Ă���B

�@�@��������A���Ƃ�闧��ţ�A�����̕]�����s�����ƂɂȂ��Ă���B

����ɑ��āA�n�[�o�[�h��w�̎��⍀�ڂ́A

�@ ���Ƃ̒��ŁA���Ȃ����ł����l������Ǝv�������̂ɂ��Ĉӌ��������Ă��������B����ɂ��Ă̂��Ȃ��̊��z�������Ă��������B

�A ���Ƃ̒��ŁA���Ȃ����ł����l���Ȃ��Ǝv�������̂ɂ��Ĉӌ��������Ă��������B����ɂ��Ă̂��Ȃ��̊��z�������Ă��������B

�B ���t�̒B���ɂ���

(a) ���t�̋������̂����ł����ʂ��������Ǝv�����͉̂��ł����B�Ȃ����̂悤�Ɏv���̂��������Ă��������B

(b) ���t�̋������̂����ł����ʂ��Ȃ������Ǝv�����͉̂��ł����B�Ȃ����̂悤�Ɏv���̂��������Ă��������B

�@�@���̉̌��ʂ́A�܂Ƃ߂ĕ���������A��w���ɂ����Č��J�����B���̐ݖ���e�́A�w���Ƌ����Ƃ̊W���ɂ����āA�O�҂̎�������w�K��̂̎��Ƃɑ����̓I�p����O��Ƃ��Ă���A���݂̊W�����_����݂�ƁA���ϋɓI�Ȓ��g�ƌ�����B�܂��A5�i�K�]���Ƃ��������l�����ꂽ�ł͂Ȃ��A�L�q���ɂ���Ċw���Ƌ����̊W���ɂ�����o�������A�ʐ��A���������m�ۂ��Ă���ƌ�����B�Ȃ��Ȃ�A�����̍��ڂł́A�w���̎�̐������߂Ă���A�]���̊W���ɂ����āA�����Ƃ̂��Γ��ȊW����O��Ƃ��Ă���Ƃ����邩��ł���B

�@�@

�P�D�Q���̕]�����ڂɂ�����W��

�����v��A�����ڕW�A���l�ڕW�A�B���x�]���̋ᖡ�̕K�v���E�E�E�w��̎��R�őn���I�Ȕ��W��j�Q����댯���B

���w�̎�����̔j��B

�o�ϓI�ȊW���̈�ʓI����

��w�̌������炪�������I�Ȑl�ԗ͂̈琬��n������ʉ����A�⏬������댯���B��w��S�̂̃o�����X������Ă��܂���A������ɂ���́A�w���̐l�i�㥔\�͏�̔��B�̃o�����X��������Ƃɂ��Ȃ���B�o�ϓI�A�����I�Ȃ��Ƃ����ɊS�������w������Ă邱�ƂɂȂ�A�Љ�I�Ɍ���ΐl�i��̖�肪�������邱�ƂɂȂ���B�

�P�D�R �����]���ɂ����鐬�ʎ�`�̓���

�@�@�@�@���m�H�ȑ�w�ɂ����鐬�ʎ�`�̔ᔻ�I����

�@�@����ʣ�ƁA���́u���ʁv���o�����v���Z�X�݂̂��]�������E�E�E��ʐ����襐��E�]�������Q�[�����̊댯�B

���祌����ɂ�����ꌳ�I�Ȣ�B���x�]����Ƣ���l�]����̌��E�E�E�E�u�Ȃ��Ȃ�A����́A�w���X�̐l�i��O��Ƃ����̌��Ɣ\�͓�����Ă邱�Ƃł����āA����I�ɒm���������A���̌��ʂ����l���ł���Ƃ������P���ȉc�݂ł͂Ȃ��B�܂��B�����ɂ����ẮA���łɖړI�������ŁA�e�ՂɒB���ł���e�[�}�����ӂ�邱�ƂɂȂ�A�s�����ȁA����ȁA�\���s�\�ȃe�[�}�͂����̕]���ɂ͂Ȃ��܂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�����ł͢�B���x��͕s���m�ł���A����l��͐ݒ�ł��Ȃ�����ł���B�v

�Q�D�����]���̑������ƍ��ۊ�@

�Q�E�P�@�������Ƃ��Ă̋����]��

�@�@���Ȃ��Ƃ́A�����̈قȂ���́A���l�̈قȂ���́A�ٕ����Ƃ��������e�������̂̑����I�����E�E�E�����ł́w�قȂ���́x�Ƃ́A�݂����َ��ł��邪�̂ɁA�ْ������W�ɗ����A�܂����������W�ɗ����A�ꍇ�ɂ���Ă͑Η������W�ɗ��Ƃ������Ƃł���B�E�E�E�E(��w���ォ��ł��o��)���O�̋�̉��Ƃ��Ắw�]���|�C���g���x��F�߂钆�ŁA���͎��R�ɂ���Ă��悢�Ƃ������Ƃł͂���߂ĕs�\���ł���B�]���ɂ�����ْ��W�������A������������Ŋi�t�������A�����ł����ɏ����c�邩���B���̊�Ƃ��ċ@�\���邱�ƂɂȂ�B�

�@�@

�@��������̗���ɗ����������Ƃ��āAILO�ƃ��l�X�R�̋��������̢�����̒n�ʂɊւ��銩���(1966�N10���̑��A�ȉ���n�ʊ����T��Ɨ��L)�A���l�X�R���u��������̋���E���̒n�ʂɊւ��銩���v(1997�N11���̑��A�ȉ���n�ʊ����U��Ɨ��L)������B

�u�n�ʊ����T�v��124���͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@�@

�@�w���^�̌����ړI�Ƃ���Ɛѕ]�����x�́A�W���鋳���c�̂Ǝ��O�ɋ��c���A�����̏��F�����Ȃ�����A��������K�p����Ȃ����̂Ƃ���x�B

�@�܂��A��63���A64���͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B

�@�w�����Ȃ�č���ē��x�����̐E���̐��s�ɍۂ��āA�������܂��x������悤�ɐv����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�܂��A�����̎��R�A�哱���A�Ӗ��������邱�Ƃ������Ă͂Ȃ�Ȃ��x

�@�w�i�P�j�����̋Ζ��ɂ��ĉ��炩�̒��ڕ]�����K�v�Ƃ����ꍇ�ɂ́A�]���͋q�ϓI�łȂ���Ȃ�Ȃ����A���̋����ɒm�炳��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B(2)�����́A�s���Ǝv���]���ɑ��Ĉًc��\�����Ă錠����L������̂Ƃ���B �x

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�v

�@�u�]���҂Ɣ�]���҂َ͈��ł���A�g�p�Ғc�̂ƘJ���Ғc�َ͈̂��ł���A�������铖�ǂƕ����c�̂��َ��ł��邱�Ƃ�O��Ƃ��Ă���B�����َ̈��Ȍl�A�c�̂Ƃٖ̋��ȋ�����Ƃɂ���āA���琭��т��̖��m�ȖڕW�����߁A����ɕ]�������{�����Ɖ��߂��邱�Ƃ��ł���B�w�������铖�ǁx���������琭������肵����A���̋�̓I�ȖڕW�����߂���A�]����̂ƂȂ����肷��Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B�����َ̈��Ȓc�̂R�̑O��Ƃ�����ł̋����]���̎��g�݂ł���B�w�������铖�ǁx�Ƃ������ォ�炾���̓������́A�]���̑������̑ɂɂ���A�܂��]���̌�����������炭����̂ł���B�v

��n�ʊ����U���C�́u�]���v��47��

�(a)��������̋���E���̋Ɛт̕]������э���́A����Ɗw�₨��ь����̉ߒ��ɂƂ��ĕs���̂��̂ł��邱�ƁA���A���̎�v�ȋ@�\�͋���E���X�̊S����ї͗ʂɉ����Ă̔\�͊J���ł��邱�ƁA(b)�]���́A�w�p�̓��y�����߂���A�����A���炨��т��̑��̊w�p�I�Ȃ������I�E���ɂ�����w�p�I�\�͂̊�ɂ݂̂��ƂÂ����ƁA(c)�]���̎葱���́A�s�ς��ϓ������Ɍ���邱�Ƃ��قƂ�ǂȂ��l�̔\�͂̑��肪���ŗL�̓�����\���ɍl�����邱�ƁB��@

�@

�R�D�����]���̌�����

�v

�@

�E

�@�@

���́@�@�����Ɖۑ�E�E�E�Eꎓ��B����n�ӏs

�����]���V�X�e���̓����́A

�u�g�D�s���_(�s���Ȋw)�I�Ȏ��_�ɗ��ĂA�V�X�e�����K������鋳�����̓���(��e)���Ȃ���ΗL���I�ɍ쓮��@�\���邱�Ƃ͂Ȃ��B����䂦�ɓ����̍ۂɂ́A���Ȃ��Ƃ��ȉ���3�_�����ӂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@ �������鋳���]���V�X�e���̓��e���A��w�g�D�̋��ʖړI�ł��鋳�猤���̔��W�ɍv������(���Ȃ��Ƃ��������Ȃ�)�A�Ƃ����m�M���X�̋��������Ă邱�ƁB

�A �������鋳���]���V�X�e�����A�X�̋����̌l�I���Q��~���ɓK���Ă���(�����̋��猤���ɂƂ��Ă��L�v�Ŗ𗧂�)�A�Ƃ����m�M�����Ă邱��

�B �������鋳���]���̃V�X�e���̕]�����葱��(�s���\�����Ă��܂�)�Ȃǂ����ׂĖ����Ȃ��B������s�E�����ł���A�Ƃ����m�M���X�̋��������Ă邱�ƁA

�ł���B

�@���́w�R�̊m�M�x�������̑��ɂȂ���A�]���V�X�e���͗L���I�ɋ@�\���Ȃ��B���ɁA��������ăg�b�v��_�E���Ō���ɉ����t���Ă��A�]����ւ̌`��������܂��킹�������������������A����ɃX�g���X��s����ލs�E���������߂鐧�x�ɂȂ邾�낤�B�w���x�͂��邪�@�\���Ȃ��x�w�G�ɕ`�����݁x�������ɂ́A�ړI����̈�E�葱���ȂǃV�X�e���\�z�ɂ��Ă̒��J�ȏW�c�c�_����ݗ��������Ĕ[������ӥ�m�M�E�����̑g�D�����s���̑O��ł��낤�B�v

�u���݁A��w�g�D�̎����Ă��鋳��ͥ�����͂����Ēn��v���͂Ȃǂ̂�����w��w�́x�����邱�Ƃ����߂��Ă��邪�A���̔����ɋ������傫�Ȗ������ʂ������Ƃ������܂ł��Ȃ��B�����ł���A��w�g�D�̋��ʖړI�ɑ��鋳���̍v���ӗ~�����N���A���̍v���x�������ɕ]�����A�������邱�Ƃ͏d�v�ł���B�v