キリスト教=十字架

マルクスは(エンゲルスも)、ユダヤ教をはじめ、キリスト教、イスラム教、

その他もろもろの宗教に関して、Materialisumの見地(唯物論という翻訳は誤解をもたらす翻訳。

物質と観念の相互関係において、どちらが規定的か、物質が先か観念が先か、などという認識論における原理的

根本的見地を踏まえるとき、物質主義か観念主義Idealismusか、という訳語の方がいい。

宇宙史・地球史の科学的認識の到達点からすれば、人類の生成は、45億年ともいわれる地球史のごく

最近のことにすぎません)から、観念の諸形態(その代表的なものとしての宗教諸形態・諸宗教)を、

したがって、マルクスやエンゲルスは、ユダヤ教だけに批判的な立場ではなく、宗教そのもの(諸宗教)を

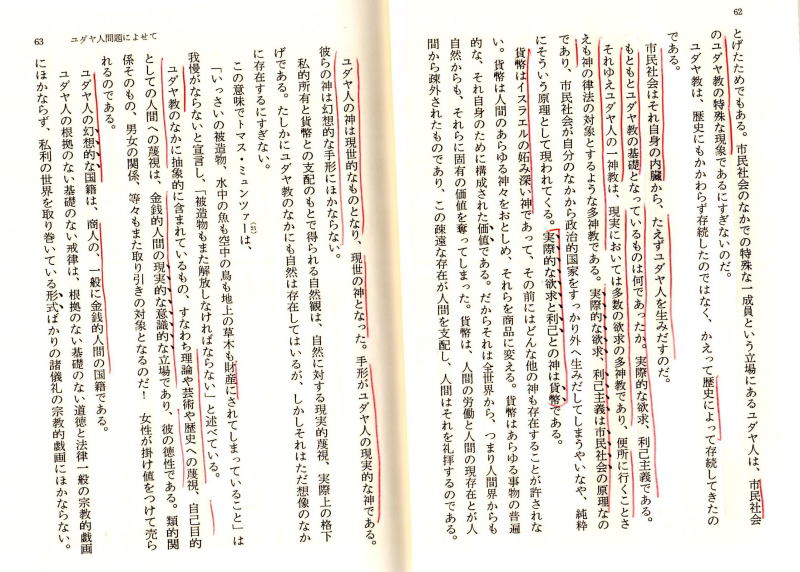

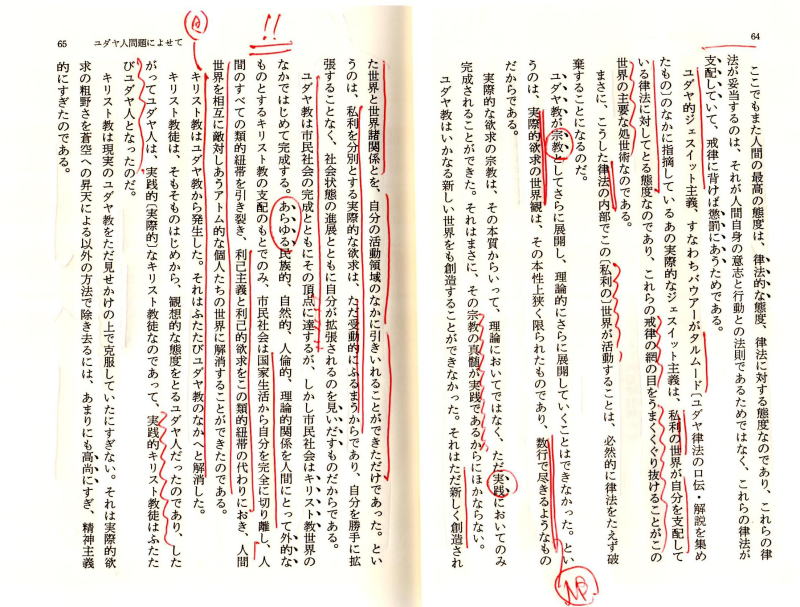

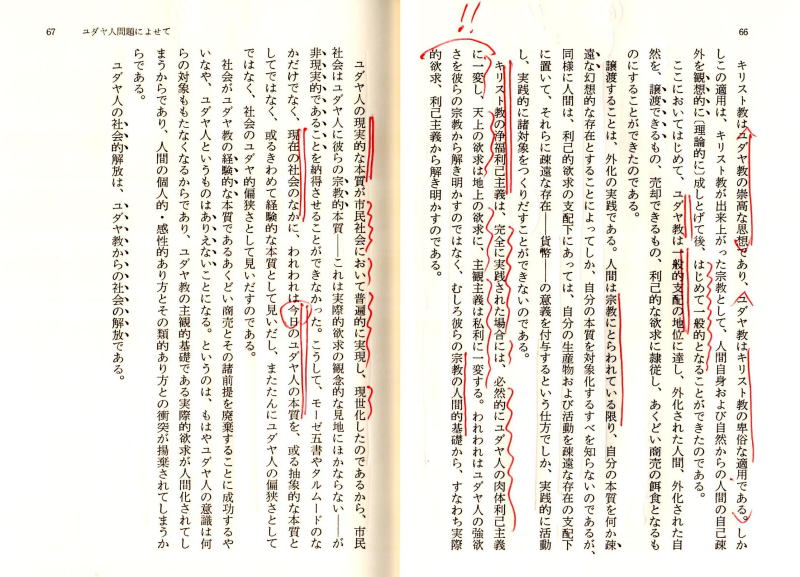

マルクスの最初期の論考(書評)に、「ユダヤ人問題によせて」と「ヘーゲル法哲学批判序説」がある。

その中の最も有名な一節(文章)が、「宗教は民衆のアヘンである」( Sie ist das Opium des Volks. )。

苦しみ、虐げられる人々・民衆が、ちょうど19世紀中ごろの中国におけるアヘンに溺れる民衆に典型的に見ら

れるように、現実の諸矛盾をどう幻想的に理解するか、どう現実逃避するかをめぐって成立するもの(現実の悲惨

の観念的把握・理解)として、宗教をとらえ、その一つにユダヤ教もある、という見地だ。

カントから始まる批判哲学、そして、ヘーゲルの弁証法哲学、その批判的軽症としての青年ヘーゲル派

(マルクスの出発点)までの間に、宗教批判は終わっている、という見地。

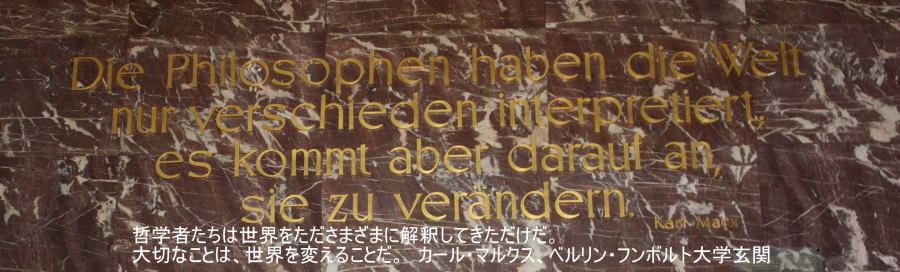

19世紀40年代のドイツにおいては、宗教批判に留まることはできないと、ほかの観念諸形態である

法律・政治などの諸制度などの批判に進まなければならない。民衆の悲惨の根拠は、観念の世界で解決

できるものではなく、現実世界・現実社会を変革していくしかない、という見地。

有名なマルクスの経済学批判序言の一節ですね。いわゆる物質主義歴史観の「公式」と称されるテーゼ。

観念が社会を規定するのではなく、社会が観念を規定する、社会の一番の基礎は経済である、その経済の発展は、

生産諸力の発展にある、生産諸力の発展という見地で人類史を見てみれば、大局的に、原始共産制、

アジア的生産様式(古代奴隷制)、封建制(領主=農民関係)、近代資本制(資本・賃労働関係)、云々がある、と。

人類の生産諸力の発達・発展は、否定しようもない厳然たる事実、

人類史が、地球史のある発展のなかで生まれてきたものであることも、人類のこれまでに到達した諸科学が、

その意味で、物質主義的歴史観materialistische Auffassung der Geschichteは、大局的な科学的真実。

こうした諸科学の発達を踏まえて、最近では「科学的宗教」なるものも登場するにいたっているというのが、

20世紀から21世紀の世界でしょう。「科学」を看板にしないと何事も「信じられない」と。宗教を「科学」で飾る、という時代。

ともあれ、宗教を科学的に批判することと、ある特定の宗教を攻撃すること(キリスト教やイスラム教、

あるいは仏教などの諸宗教の立場からの反ユダヤ主義もその一形態)とは、区別する必要がある。

ーーーヘーゲル法哲学批判序説の最初の数ページーーーーーーーーーーーーー

ドイツにとって、宗教の批判は、基本的にはすでに終わっている。そして、宗教の批判は、すべての批判の前提である。

Für Deutschland ist die Kritik der Religion im wesentlichen beendigt, und die Kritik der Religion ist die Voraussetzung aller Kritik.

Die profane Existenz des Irrtums ist kompromittiert, nachdem seine himmlische oratio pro aris et focis widerlegt ist.

Der Mensch, der in der phantastischen Wirklichkeit des Himmels, wo er einen Übermenschen suchte,

nur den Widerschein seiner selbst gefunden hat, wird nicht mehr geneigt sein, nur den Schein seiner selbst,

nur den Unmenschen zu finden, wo er seine wahre Wirklichkeit sucht und suchen muß.

非宗教的批判の基礎は、「人間が宗教を作る。宗教が人間をつくるのではない」である。

Das Fundament der irreligiösen Kritik ist: Der Mensch macht die Religion, die Religion macht

nicht den Menschen.

irreligiose Kritikのiireligiosは、「宗教心のない」、「信仰心をもたない」、「無宗教の」という意味で、反宗教Antireligiösとは違う。城塚訳では、「反宗教的批判」との訳だが、?

Und zwar ist die Religion das Selbstbewußtsein und das Selbstgefühl des Menschen,

der sich selbst entweder noch nicht erworben oder schon wieder verloren hat.

Aber der Mensch, das ist kein abstraktes, außer der Welt hockendes Wesen.

Der Mensch, das ist die Welt des Menschen, Staat, Sozietät. Dieser Staat, diese Sozietät produzieren die Religion,

ein verkehrtes Weltbewußtsein, weil sie eine verkehrte Welt sind. Die Religion ist die allgemeine Theorie dieser Welt,

ihr enzyklopädisches Kompendium, ihre Logik in populärer Form, ihr spiritualistischer Point-d'honneur,

ihr Enthusiasmus, ihre moralische Sanktion, ihre feierliche Ergänzung, ihr allgemeiner Trost- und Rechtfertigungsgrund.

Sie ist die phantastische Verwirklichung des menschlichen Wesens,

weil das menschliche Wesen keine wahre Wirklichkeit besitzt.

Der Kampf gegen die Religion ist also mittelbar der Kampf gegen jene Welt, deren geistiges Aroma die Religion ist.

宗教的悲惨は、現実の悲惨の表現の一つであり、現実の悲惨に対する抗議の一つの表現である。

Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elendes und in einem die Protestation

gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt,

wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volks宗教は民衆のアヘンである.

民衆の幻想的幸せとしての宗教の克服は、民衆の現実的な幸福の達成である。

Die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes ist die Forderung seines wirklichen Glücks.

Die Forderung, die Illusionen über seinen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben,

der der Illusionen bedarf. Die Kritik der Religion ist also im Keim die Kritik des Jammertales, dessen Heiligenschein

die Religion ist.

Die Kritik hat die imaginären Blumen an der Kette zerpflückt, nicht damit der Mensch die phantasielose,

trostlose Kette trage, sondern damit er die Kette abwerfe und die lebendige Blume breche.

Die Kritik der Religion enttäuscht den Menschen, damit er denke, handle, seine Wirklichkeit gestalte

wie ein enttäuschter, zu Verstand gekommener Mensch, damit er sich

[Marx: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung. Marx/Engels:

ーAusgewählte Werke, S. 543 (vgl. MEW Bd. 1, S. 378 ff.)]

ローマ帝国とゲルマンの長期にわたる対決・戦争の数々、その関連で、

標記の本の紀元19年の記述のところに、

p.166

元老院が、「ついでエジプト人とユダヤ人の宗教*を追放する件について審議し、次のような元老院議決を布告する。「これらの迷信に染まった解放奴隷のうち、壮年者の4千人は、サルディニア島に移送される。その島の盗賊を鎮圧するためである。彼らが、激しい気候で死んだとしても、損失は悔やむに足らない。その他の解放奴隷は、もし定められた期間内に、これらの邪教を捨てなければ、イタリア本土から立ち退かねばならぬ。」

*の中の説明として、

「つまり、イシス教とユダヤ教。追放の原因は、イシス神殿内で姦通が行われたり、ユダヤ教の僧侶が横領したりなど。イシス教は前二世紀中ごろ、ユダヤ教は前一世紀中ごろより、ローマに入る。」

p.167

「ところでアルミニウスは、ローマ軍が撤退し、マロボドゥウスが追放されると、自分が王になろうとした。だがこれに民衆の自由は抵抗した。武器で狙われ、さまざまの運命と戦い、とうとう近親の裏切り犠牲となって倒れた。

彼がゲルマニアの解放者であったことは、疑う余地がない。彼は他の国王や指導者のように、揺籃期のローマ国民に戦いをしかけたのではない。ローマの威信の全盛期に挑み、常に互角の戦いをつづけ、敗北を喫したことは一度もない。彼は三十七年間生き、十二年間権力を握った。彼の武勇は今日でもなお、蛮族の間で、詩歌にうたわれている。ギリシアの貯作家が、彼の名を知っていないのは、ギリシア人が自国民にしか、感心しないためである。ローマの史家からも、彼は、それ相応の評価を受けていない。ローマ人は新しいことに無関心で、古いことばかりをもてはやすからである。」

イスラムの宗教的義務。。。五つの柱に集約

信仰の告白・・・第一の柱・・・「アッラーのほかに神はなく、ムハンマドはアッラーの使途である」という二句の文章で集約。・・

イスラム(信仰の有無の確認)はこの言葉を言明することで足りるとされている。一度、この言明がおこなわれ、もう一度くりかえして唱えられたときは、その人は名目上はイスラム教徒とされる。

礼拝…メッカの方向に、一日5回。…信仰の第二の柱。

喜捨・・・第三の柱・・本来は自発的行為・・・やがて、金銭、家畜、穀物、果実、商品などを含む財産に課せられる義務的租税へと発展。

断食(ラマダーン)・・・第四の柱…「断食の月」・・・「夜明けから日没までのあいだ、食べ物と飲み物を禁じること」

断食の制度は、ユダヤ教徒とキリスト教徒の間では広くおこなわれていた。

巡礼・・・第五の柱。余裕のある者は、男女の別なく誰でも生涯に一度、一年の決められた日にマッカの聖地を訪れなければならないとされている。

聖地への巡礼は、古くからあったセム人の制度だ。その遵奉は、『旧約聖書』の時代にまでさかのぼられる。

P.273-275

3.聖戦・・・第六の柱。

聖戦は、イスラムが世界強国といえるほど比類ない発展を達成した要因。

「ダール‐アル‐イスラーム(イスラム地域)」と「ダール‐アル‐ハルブ(戦いの地域)」を分ける地理的障壁を押し広げることは、カリフの重要な義務とされている。

P.276

イスラムは、仁愛を、ザカーの形で人間の徳性のもっとも肝要なものと主張している。

11章 征服、膨張、移住の時代 632-61年

1.カリフ権問題

正統カリフ―長老時代

2.アラビア、自らの征服者

アアブ=バクル・・・正統カリフ、第一代。予言者の死で離反する諸部族・貢納支払いを嫌う・・・戦争

リッダ(背教)戦…それまで強化されなかった多数の人々をイスラムに改宗させた。

P.285

アラビア軍が驚くほど迅速な進撃をなしえた原因には多くのことがあげられよう。ビザンツ帝国とサーサーン朝が、数世代にわたって共倒れの戦争を交えて衰微していたこと、これらの戦いの結果、両帝国の住民に重税を課して住民の忠誠心を失わせていたこと、アラビア人諸部族がシリアとメソポタミア、特にその辺境で以前から定着し始めていたこと、シリアとエジプトで一性論者社会、アル‐イラークとペルシアでネストリウス派教会が結成されたようなキリスト教教界における分裂、ならびにオーソドックス教会(ギリシア正教会)による迫害、などである。

P.286

シリア・パレスチナの土着のセム人並びにエジプトのハム人は、アラビアからの新来者を、憎らしい圧政的な異人種の支配者というより、近縁者として受け取った。・・・

一千年続いた西方の支配から覚醒し、自己を主張したのだ。

そのうえ、新征服者が徴収した貢納は、旧支配者の課したものより少額で、被征服者は自分たちの宗教儀式を、以前よりも自由に、また少ない干渉で遵奉できた。

アラビア人自身は、彼らの新しい信仰によって教え込まれた征服心と、死を恐れない新たな熱狂心と火のように燃える、新鮮で活力ある種族となっていた。一見奇跡的な彼らの成功は、ローマ人は習熟することができなかったが、西アジアと北アフリカの広い草原で使われていた軍事技術――騎兵とらくだ隊の使用――によるところが少なくない。

P.287

3.膨張の経済的要因

アラビアア半島外の、ことに「アフル‐アル‐キターブ(聖書の民)(キリスト教徒とユダヤ教徒)」には、征服者の立場からみて「剣とコーラン」より一層望ましい第三の選択、すなわち貢納の道が示された。「聖書が与えられた者たち」と戦うのは、彼らが平伏して、その掌の裏で貢納を捧げる案でだ・・・」と。この第三の選択は、後には必要に基づいてゾロアスター教徒や異教のペルシャ人やトルコ人にも許されたが、これらの場合はすべて必要が理論にとって代わったのだ。

p.287-288

征服軍の大部分はベドウィーンからなっていたが、ベドウィーンの軍勢は、熱狂性からではなく、経済的必要から乾燥的居住地の境界をこえて、北方の肥沃地帯に駆り立てられたのだ。

p.288

シリア遠征の兵員を募るにあたってアブ≂バクルが、「マッカ、アル‐ターイフ、アル‐ヤマンおよびナジュドとアル‐ヒジャーズの全アラビア人に書簡を送って、”聖戦”へ召集し、聖戦とギリシア人から得る鹵獲品への欲望を呼び起こした」と述べた。

アラビア人の侵入を防いで国を守ったペルシアの武将ルスタムは、イスラム教徒の使節に、「私は貴方たちが生きるためというささやかな目的と貧困とから駆り立てられたことを知った」と述べた。

p.289

本来の背景から考えると、イスラムの膨張は、不毛の砂漠から隣接の肥沃な三日月地帯に徐々に浸透する、長期間の過程の最後の段落、最大のセム人の移動、を示すものだ。

中国と北・西・東北野諸部族との関係に類似。

遠征は、慎重で冷静な計算によるものとはまったく違って、兄弟殺戮の闘争を禁じられたこの部族たちの戦闘心に、はけ口を提供するための掠奪として開始されたのだ。大部分の場合、闘いの目的は戦利品にあり、恒久的地盤の獲得などではなかった。

しかし、こうして作り上げられた機構は、やがて建設者の制御力をこえるものとなった。戦士たちが勝利につぐ勝利の挙げた結果、運動に弾みがついた。組織的遠征が開始されたのは、それ以後であり、つづいて不可避的にアラブ帝国の創設にと拡がった。アラブ帝国の創造は、事前に構想されたものというより、環境から直接生まれた論理的帰結だった。。

p.290

遠隔地域を征服したイスラムは、イスラム信仰ではなく、イスラム国家だった。

アラビア人は、民族的神権政治を信奉して、固く旧信仰を守る人々の世界にあふれ出していった。第一に勝利を挙げたのはアラブ主義で、イスラム信仰ではなかった。イスラム歴の第二、第三世紀までは、シリア、メソポタミア、ペルシアの住民の多くは、ムハンマドの宗教に帰依していなかった。これらの地域の軍事的征服と宗教的改宗のあいだには、長い間隔があった。住民が改宗したのは、まず第一に利己主義――貢納を免れ、支配階級に帰属するために――からだった。

文化としてのイスラムは、軍事的征服の後に、ここに以前から存在していたシリア、アルメニア、ペルシア、ヘレニズムの文明の核心と遺産を土台にして発展した。

p.292

12章 シリア征服

p.292-293

1 ムハンマド時代の侵攻

ムゥタの会戦・・・予言者の生存中にシリアに向けられたただ一つの遠征だった。

遠征の目的・・・表面的には「予言者の使節が殉教したことへの復讐」

しかし、真の目的は、のどから手が出るほど欲しい、ムゥタやその近郊都市で製造されたマシュラフィーヤの剣を、さしせまったマッカ攻撃用に、獲得することだった。

次の年(629‐30)のタブークの討伐は、ムハンマド自身が率いて行い、かれは血を流すことなしに、ユダヤ教徒とキリスト教徒のオアシス数か所を入手した。

2 イラク、シリアへの派兵

3 ハーリドの奇跡的進軍